小売業において、売れる商品を確保することはもちろん重要ですが、売れない商品をどう管理・処理するかも、販売戦略の大きなポイントです。

その中で特に注目されるのが、「死に筋商品」の存在です。

この記事では、死に筋商品の定義から、放置によるリスク、そして具体的な処理方法までを体系的に解説します。販売管理や商品管理の学習を始めた方や、販売士資格を目指している方にもわかりやすい内容となっています。

死に筋商品とは?意味と判断基準を理解しよう

死に筋商品(しにすじしょうひん)とは、「販売実績が著しく低く、売場に置いていてもほとんど売れない商品」を指します。言い換えると、在庫が滞留しており、回転率が悪い商品です。

ただし、何をもって「死に筋」とするかは、業種・業態・売上目標・店舗規模によって異なります。

例えば以下のような判断基準があります:

- 一定期間内(例:1ヶ月)で1個も売れていない

- 棚卸しで在庫だけが増えており、売上が伴っていない

- 売場スペースの占有率に対して売上構成比が低い

このような商品は、在庫コストや棚スペースの無駄といった見えにくい損失を引き起こすため、早期の対応が求められます。

死に筋商品がすべて悪いわけではない?「見せ筋商品」との違い

実は、売れていないからといってすべての死に筋商品を即座に処分してしまうのは、最適とは限りません。

なぜなら、売れていない商品が間接的に他の商品を売る役割を果たしている場合があるからです。

このような商品は「見せ筋商品(みせすじしょうひん)」と呼ばれます。

たとえば:

- 高価格帯の商品を並べることで、隣の商品が割安に感じられ、購買につながる

- ブランドの世界観やラインナップの豊富さを示すために存在している

このような見せ筋商品は、直接の利益を生まなくても、顧客の来店動機や購買心理に貢献している可能性があります。

つまり、「死に筋=即処分」ではなく、商品の役割を多面的に分析することが重要なのです。

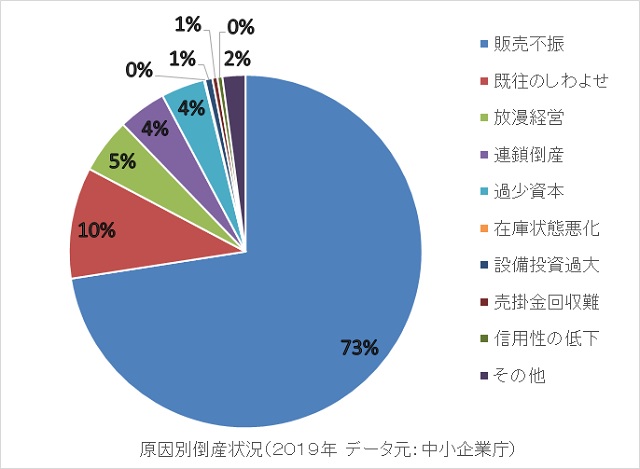

死に筋商品を放置するとどうなる?代表的な損失の例

死に筋商品を処理せず放置していると、目には見えづらいですが、次のような実際的な損失を招きます。

1. 金利コスト(資金調達コスト)の発生

商品の仕入れに際して、銀行などから資金を借りていた場合、売れなくても利息は発生します。つまり、売れていない在庫が資金を寝かせている状態であり、運転資金を圧迫します。

2. 陳列スペースの損失

売場は限られたスペースしかありません。死に筋商品がゴンドラや棚を占有していると、本来売れるはずの商品を並べられなくなり、売上の機会損失が生じます。

3. 値下げ処分による粗利益の減少

在庫が長く滞留すると、いずれは値下げ販売が必要になります。その結果、利益が減少したり、赤字販売になったりするケースもあります。

4. 廃棄による損失

賞味期限のある商品や、流行り廃りのあるファッション商品などは、タイミングを逃せば売れ残り、最終的には廃棄による全損失となることもあります。

死に筋商品の処理方法:2つの基本戦略

死に筋商品を効果的に管理・処分するには、以下の2つの方法が現実的かつ実務的です。

1. 仕入先企業と協議・交渉する

商品の返品交渉、再販支援、販促協力など、仕入先と関係を築いておくことが重要です。信頼関係がある企業であれば、商品入れ替えの相談にも応じてくれる場合があります。

2. 明確な基準と体制を整える

あらかじめ、どのような条件で死に筋商品と判断するかを社内で定め、定期的に棚卸・分析を行う仕組みを作ることが大切です。

たとえば:

- POSデータを活用して「過去3ヶ月間で売上ゼロの商品リスト」を作成

- 販売部門と商品部門が連携し、処分・値下げ・販促の判断を行う

こうした体制が整っていれば、死に筋商品による損失を最小限に抑え、効率的な商品サイクルを実現できます。

まとめ:死に筋商品を見逃さないのが優れた商品管理

死に筋商品は、放置しているだけで利益をじわじわと削る“見えにくい損失源”です。

逆にいえば、この死に筋商品を早期に発見・処理できれば、店舗の収益力を大きく改善できます。

販売資格の学習においても、死に筋商品の理解は「商品管理」や「在庫管理」「販売分析」に深く関わります。見せ筋商品との違いを理解し、実際にどのような損失を招くのかを数字で把握できることが、販売のプロフェッショナルへの第一歩です。

現場でも試験でも役立つ知識として、ぜひしっかり押さえておきましょう。